「派遣社員が同一組織で働けるのは3年間」というのは有名ですが、派遣受け入れ企業(派遣先)には、この期限日にあたる抵触日の通知義務があるのはご存知でしょうか?

労働者派遣法では抵触日とその通知について厳しく定めています。

対応や内容に不備があると思わぬトラブルに発展してしまうかもしれません。

そこで今回は派遣受け入れ企業の担当者にむけて、抵触日の通知の概要や方法、抵触日を延長したい場合の対応などを解説します。

目次

1.抵触日の通知について

抵触日の通知は派遣先の義務

抵触日の通知の例外

2.抵触日の通知方法とフォーマット

抵触日の通知方法

抵触日の通知書フォーマット

3.事業所単位の抵触日を延長する場合の対応

4.まとめ

1.抵触日の通知について

まずは、派遣受け入れ企業の担当者が知っておきたい抵触日の通知に関する概要と、通知が不要とされる例外について解説します。

抵触日の通知は派遣先の義務

抵触日とは、3年間の派遣期間が過ぎた翌日、つまり「派遣法に抵触してしまう日」を指します。

例えば2019年4月1日に就業した人は、2022年4月1日が抵触日に該当します。

抵触日には個人単位と事業所単位の2種類があり、どちらの形式で管理されているかによって通知の必要性は異なります。

個人単位の抵触日については派遣会社(派遣元)で把握できるため通知は不要ですが、事業所単位の場合は管理している派遣受け入れ企業側が派遣会社に通知しなくてはなりません。

労働者派遣法では第26条第4項、5項において、以下の2点を定めています。

- ・労働者派遣契約締結にあたって、派遣受け入れ企業はあらかじめ派遣会社に(事業所単位の)抵触日を通知しなければならない

- ・通知がない場合、派遣会社は派遣受け入れ企業と労働者派遣契約を締結してはならない

つまり、事業所単位で抵触日を管理している場合は、派遣受け入れ企業が派遣会社に通知しない限り、派遣契約を結べないということです。

抵触日の通知の例外

個人単位以外にも抵触日の通知が不要になる例外ケースがあります。

派遣社員が以下の「労働者派遣法第40条の2第1項」に該当する場合は、3年間の期間制限の対象外となるため抵触日の通知は不要です。

- ・無期雇用で契約されている派遣労働者

- ・60歳以上の派遣労働者

- ・有期プロジェクト業務及び日数限定業務に従事する派遣労働者

- ・産前産後休業及び育児休業を取得する労働者の代わりとして従事する派遣労働者

- ・介護休業等を取得する労働者の代わりとして従事する派遣労働者

2.抵触日の通知方法とフォーマット

派遣受け入れ企業から派遣会社へ抵触日を通知する方法や、その際に使用される一般的なフォーマットについてご紹介します。

抵触日の通知方法

事業所単位の抵触日の通知方法は、派遣法施行規則第24条の2に「あらかじめ、書面の交付等によりおこなわなければならない」と定められています。

抵触日を通知しないと派遣契約を結べないことから、「あらかじめ」は派遣契約締結前であることがわかります。

「書面の交付等」については、記録に残る形であれば郵送の他、FAXや電子メールの送信などの電子データでも問題ありません。

また、抵触日の通知には事業所名、事業所所在地、事業所抵触日が必要です。

抵触日の通知書類はとくに決められた書式はないので、以下の3点を押さえて自社で用意しましょう。

<抵触日の通知のポイント>

- ・契約締結前に通知する

- ・書面は記録に残る形なら電子データでも可能

- ・事業所名、事業所所在地、事業所抵触日を記載する

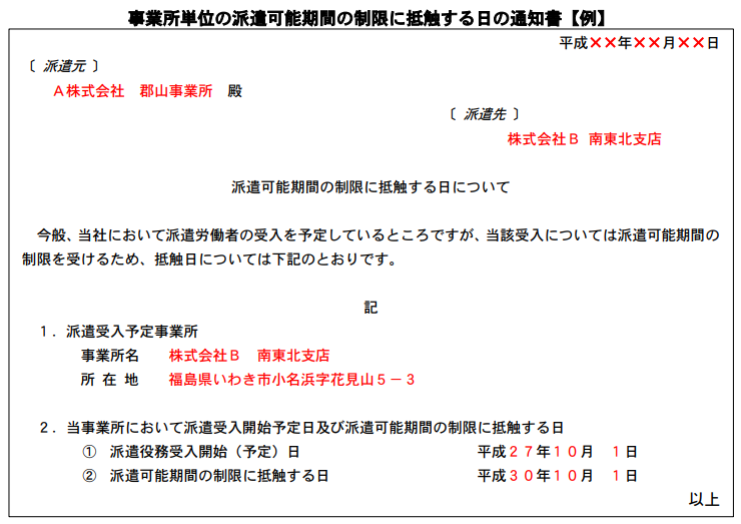

抵触日の通知書フォーマット

事業所単位の抵触日の通知書は法的な形式がないため自由に作成できます。

見本がほしい場合は、各都道府県労働局がWebサイトに掲載している通知書の作成例を参考にすると良いでしょう。

こちらは、福島労働局のWebサイトに掲載されているものです。

参照:厚生労働省福島労働局

東京労働局のWebサイトでは、word形式でダウンロードできるようになっています。

必要箇所を修正するだけなので、こちらを利用するのもおすすめです。

「労働者派遣事業に係る契約書・通知書・台帳関係様式例|参考例5」(厚生労働省東京労働局)

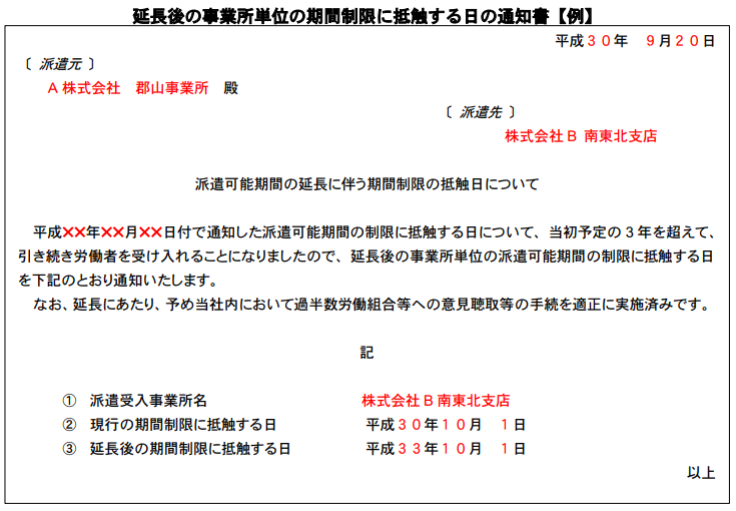

3.事業所単位の抵触日を延長する場合の対応

事業所単位の抵触日を延長する場合も、抵触日が変わるため通知が必要です。

労働者派遣法では、同一事業所の派遣労働者受け入れ可能期間は最大3年と定められていますが、手続き次第で最長3年の期間延長も可能です。

延長を希望する場合は、受け入れ期間終了の1カ月前までに、過半数労働組合(ない場合は過半数労働者代表)に意見徴収し合意を得ます。

派遣受け入れ期間の延長が決定した際は元の抵触日までに、派遣会社へ新しい事業所単位の抵触日を通知する義務があるので、延長の手続きは余裕をもって取りかかりましょう。

新たな抵触日の通知は派遣契約締結時の抵触日通知と同様の形式で、「延長に伴う抵触日の通知」ということと「労働組合の手続きが完了している」旨が伝わる内容にします。

参照:厚生労働省福島労働局

万一、初めの抵触日までに通知できなかった場合は、延長後の派遣契約を結ぶことはできません。

早めに意見徴収など必要な手続きを進め、通知期限には十分に注意を払うことが重要です。

4.まとめ

派遣受け入れ企業には派遣の3年ルールにおける抵触日の通知義務があります。

個人単位の抵触日や期間制限を受けない派遣社員は例外的に通知の必要がありませんが、事業所単位の抵触日は派遣会社に通知しなければなりません。

抵触日の通知方法は、契約締結前に記録が残せる形で、事業所名・事業所所在地・事業所抵触日を記載して送付します。

法的に決まったフォーマットがないので、各都道府県労働局が公開している事業所単位の抵触日通知書の記載例を参考にすると良いでしょう。

また、派遣労働者の期間延長をした際は、元の抵触日までに延長後の抵触日の通知をするよう注意が必要です。