2015年に改正された労働者派遣法の3年ルールにともなって「抵触日」という言葉が聞かれるようになりました。

「抵触日」とは派遣期間が切れた翌日を指す言葉ですが、派遣期間制限の種類によって抵触日の意味は変わります。

派遣社員を受け入れる企業の人事担当者は、「抵触日」について、しっかりと理解しておくことが必要です。

この記事では、抵触日とは何か、抵触日の種類と対象外となるケース、派遣を継続する方法や手続きなどについて詳しく解説します。

目次

1.抵触日とは「派遣期間が切れた翌日」のこと

2.抵触日の種類と対象外になるケース

派遣先の「事業所単位」の制限

派遣スタッフの「個人単位」の制限

派遣期間制限の例外になるスタッフの条件

3.派遣スタッフを延長したい時にできること

自社社員に対して意見聴取を行う

別の部署・課で働いてもらう

延長するなら直接雇用する

4.派遣期間制限は「クーリング期間」が設けられる

5.まとめ

1.抵触日とは「派遣期間が切れた翌日」のこと

2015年9月30日に施行された「労働者派遣法改正法」により、派遣社員が同一組織で働ける期間に対して原則3年という制限が設けられました。

いわゆる「3年ルール」と呼ばれるものですが、この派遣期間が切れた日の翌日を「抵触日」といいます。

例えば、2020年4月1日から契約した派遣社員の抵触日は2023年4月1日です。

抵触日を迎えたスタッフは勤務させられないため、派遣受け入れ企業の人事担当者は、抵触日をきちんと把握しておかなければなりません。

2.抵触日の種類と対象外になるケース

3年間と定められた期間制限ルールは、事業所単位と個人単位で適用されるため、「抵触日」も2種類あると理解しておきましょう。

それぞれの概要と例外となるケースを解説します。

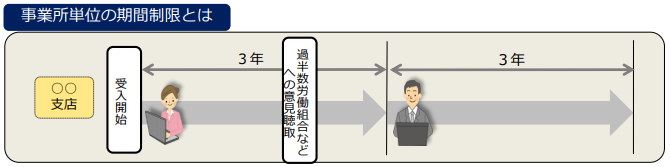

派遣先の「事業所単位」の制限

派遣先の事業所単位での期間制限とは、「派遣元会社がひとつの事業所に対し派遣できる期間は原則3年間」としたものです。

派遣元会社が初めて派遣を開始した日を起点に3年で抵触日を迎えます。

これは、現在働いている派遣社員の勤務年数に関わらず適用されるため、派遣社員Aさんが勤務1年目でも、派遣元が3年前から同じ事業所にBさんを派遣していれば、一緒に抵触日を迎えて契約終了となります。

しかし、条件が揃えば事前に労働組合に意見聴取することで延長も可能です。

また、派遣受け入れ企業は派遣会社に延期後の事業所単位の抵触日を通知する義務があるので、担当者は早めに動けるように備えておきましょう。

※厚生労働省「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」より抜粋

https://www.mhlw.go.jp/content/000597707.pdf

派遣先の事業所単位の「事業所」の定義は以下の通りです。

基本的に雇用保険における適用事業所と同じと覚えておけば問題ありません。

・工場や事務所、店舗など、場所的に独立している

・経営単位として人事、経理、指導監督、働き方などがある程度独立している

・施設として一定期間継続するもの

派遣スタッフの「個人単位」の制限

3年ルールは「個人単位」の期間制限としても適用されます。

これは、「一人の派遣社員が同じ組織単位(部署や課など)で働ける期間は最長3年まで」と定めたものです。

その部署へ配属されてから3年で抵触日を迎えることになります。

ただし、抵触日前に別の部署に異動すれば、その日を起点に新たな派遣可能期間がスタートするので、同じ企業に長期間勤めることができます。

このルールで注意すべき点は、事業所単位の制限が優先されることです。

例えばAさん個人の派遣可能期間が2024年3月31日までであっても、事業所単位の制限が2023年3月31日までであれば、延長の手続きがない限り、Aさんは2023年3月31日までしか働くことができません。

個人の派遣期間延長を検討する際は、先に事業所単位の抵触日を確認して、こちらの延長措置を忘れずに行いましょう。

派遣期間制限の例外になるスタッフの条件

ご紹介した2つの派遣期間制限には例外もあり、すべての派遣社員に抵触日があるわけではありません。次のようなケースでは例外が認められています。

・派遣元と期間の定めのない雇用契約(無期雇用派遣契約)を締結しているスタッフ

・60歳以上の派遣スタッフ

・日数限定業務(派遣先の正規労働者の1カ月の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の日数で発生する業務)のスタッフ

・産前産後休業、育児休業、介護休業の代替業務についているスタッフ

・一定期間内で完了する有期プロジェクトの業務についているスタッフ

3.派遣スタッフを延長したい時にできること

例外を除いて原則3年という期間が設けられていますが、派遣スタッフを延長したい時はどうしたらよいのでしょうか。基本となる3つの方法をご紹介します。

自社社員に対して意見聴取を行う

事業所単位の制限を延長するには、抵触日の1カ月前までに事業所の過半数労働組合(無い場合には労働者の過半数を代表する者)に意見聴取手続きが必要です。

合意が得られれば、3年を限度として派遣可能期間を延長することができます。

意見聴取の手続きは、過半数労働組合に対して、派遣可能期間を延長する事業所および延長期間について、書面による通知を行います。

もし異議があれば延長の理由や異議に対する対応の方針を説明しなければなりません。

別の部署・課で働いてもらう

個人単位の制限が適用されるのは同一の組織単位で働く場合です。

同じ企業内であっても、別の部署や課に異動すれば継続して働くことができます。

慣れた企業で継続して働くことは、派遣スタッフにも受け入れ企業側にもメリットがありますが、異動によって業務内容が大きく変わる場合は、これまでの経験が活かせない可能性もあります。

派遣スタッフのスキルアップに配慮することが大切です。

また、派遣の期間制限をやりくりするための異動は、労働者派遣法26条7項により禁止されている「特定目的行為」にあたり、違反行為と判断されるケースもあるので注意しましょう。

延長するなら直接雇用する

そもそも労働者派遣法に抵触日が設けられた目的は正規雇用を促すことです。

同一業務に1年以上継続して派遣スタッフが勤務しており、本人の希望により派遣元からその派遣スタッフを、直接雇用するように依頼があった場合は、派遣受け入れ企業には直接雇用の努力義務があります。

抵触日以降も勤務してほしいスタッフであれば、直接雇用を申し出てみましょう。

本人が了承すれば即戦力を無期限で雇用できます。

なお、この際の雇用形態は正社員だけでなく契約社員やパート社員でも問題ありません。

4.派遣期間制限は「クーリング期間」が設けられる

派遣の受け入れ期間制限には、事業所単位・個人単位ともに、抵触日がリセットされる「クーリング期間」という考え方が設けられています。

抵触日を迎えた派遣社員でも、3カ月超(3カ月と1日以上)休めば再び働いてもらえるというもので、クーリング期間が空けば、派遣スタッフをもう3年間受け入れることができるようになります。

ただし、派遣スタッフの受け入れ期間延長手続きを避けるためにクーリング期間を設け、3カ月後に派遣社員の受け入れを再開することは、抵触日の趣旨に反するとして指導等の対象になる恐れがあるため、注意しましょう。

5.まとめ

2015年に労働者派遣法が改正され、派遣スタッフの受け入れ期間は最長3年という制限が設けられました。

これを「3年ルール」と呼び、3年の派遣可能期間が過ぎた翌日を「抵触日」といいます。

3年ルールは事業所単位、個人単位で適用されるため、抵触日も2種類があります。

いずれかの抵触日を迎えても継続して派遣スタッフを受け入れたい場合には、意見聴取手続きや部署異動などの方法により、派遣期間の延長が可能です。

しかし本来、労働者派遣法は派遣スタッフの雇用の安定を目的としています。

クーリング期間という考え方もありますが、優秀な派遣スタッフがいれば直接雇用を検討することが望ましいといえるでしょう。